Caratterizzazione ambientale e faunistica

della Comunità Montana 14 "Valle di Comino"

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Eugenio Dupré

Roma - giugno 2003

Caratterizzazione ambientale e faunistica

della Comunità Montana 14 "Valle di Comino"

INDICE

Inquadramento del territorio

Descrizione fisica

Uso del suolo

Inquadramento faunistico

Aspetti generali

Elenco delle principali specie presenti

Insetti

Crostacei

Pesci

Anfibi

Rettili

Uccelli

Mammiferi

Cenni sulle specie principali

Aspetti gestionali

Il randagismo canino

La nutria (Myocastor coypus)

Le aree faunistiche

La zootecnia alternativa

Aree protette e istituti di protezione

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

La Riserva Naturale Regionale di Posta Fibreno

Le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria

Caratterizzazione ambientale e faunistica

della Comunità Montana 14 "Valle di Comino"

Allo scopo di consentire un accurato inquadramento degli aspetti faunistici di maggior rilievo per il territorio dei 19 comuni interessanti la Comunità Montana 14 "Valle di Comino" è necessario descrivere brevemente il territorio oggetto di questa indagine da un punto di vista delle componenti abiotiche e biotiche. Nei paragrafi successivi viene portata una breve presentazione del territorio per quanto riguarda le sue principali caratteristiche fisiche e vegetazionali, mentre la descrizione della fauna presente nell’area di studio verrà affrontata successivamente con maggior dettaglio.

Inquadramento del territorio

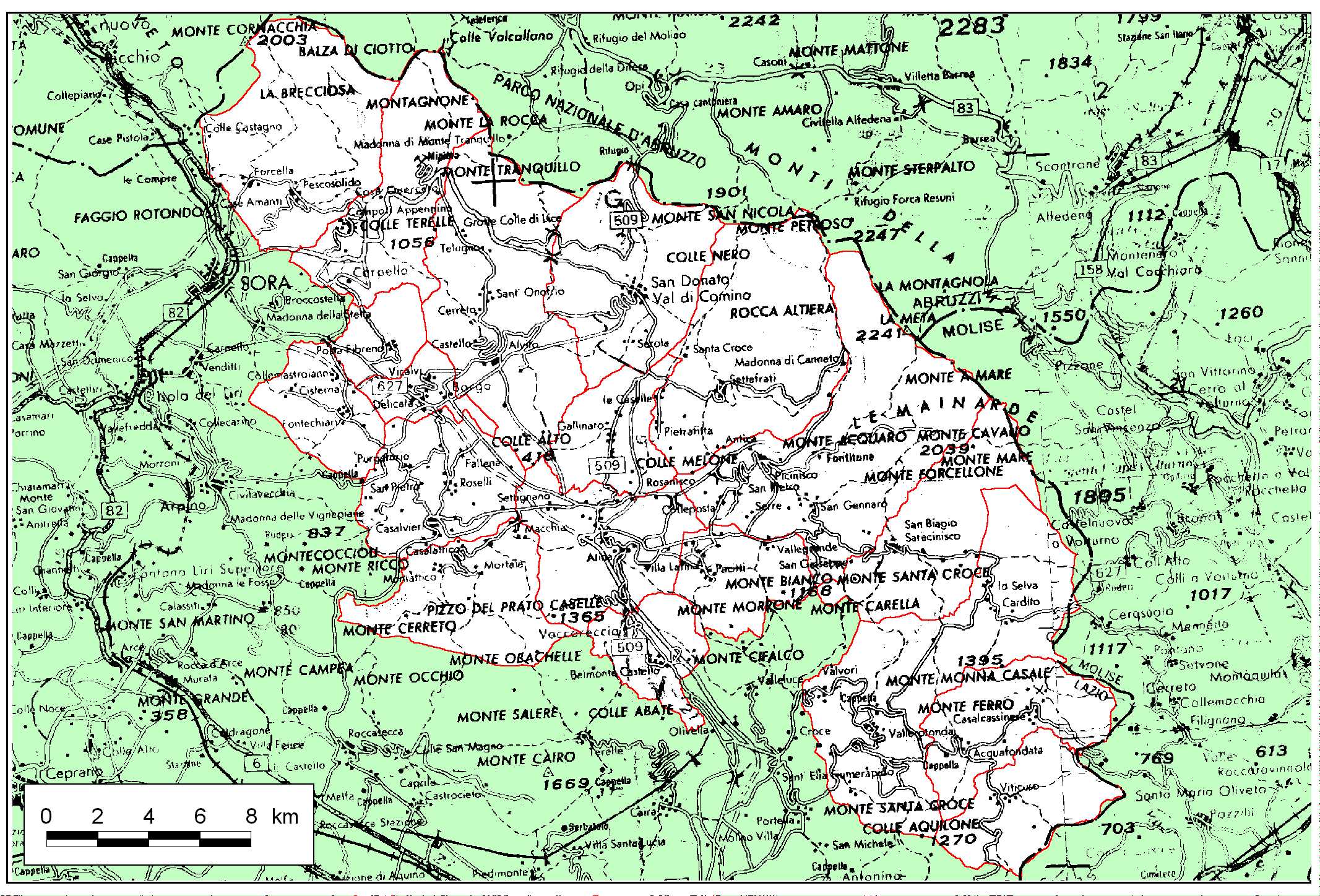

All’interno della Provincia di Frosinone la Comunità Montana "Valle di Comine" rappresenta una delle aree di maggior pregio naturalistico. I 19 comuni che compongono la Comunità Montana (Figura 1) si estendono su una superficie di 585 km2, e oltre il 37% di tale superficie è inclusa nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nella fascia di preparco. Anche il resto del territorio è caratterizzato da un buon livello di naturalità, come peraltro si può facilmente dedurre da un parametro quale la densità media della popolazione. In base ai dati ISTAT del 1991 la densità media di popolazione in Italia è di oltre 187 abitanti/km2, mentre nel territorio della Comunità Montana si aggira sui 50 abitanti/km2. Questo dato non misura chiaramente in maniera diretta la naturalità dell’area in esame ma allo stesso tempo permette di dare una stima significativa del suo elevato pregio naturalistico e della fortissima valenza che può avere per la fauna. Si consideri infatti che per la presenza di molte specie selvatiche un parametro fondamentale è costituito da un basso disturbo antropico, oltre ovviamente all’esistenza dei requisiti ecologici necessari per le singole specie.

Figura 1 – Territorio della Comunità montana, con i confini dei 19 comuni.

Descrizione fisica

Le condizioni climatiche dell’area in esame, localizzata in prossimità delle montagne appenniniche, sono prevalentemente di tipo temperato: con una temperatura media annua che assume valori intorno ai 14° C nel fondovalle, e scende fino a 5° C nelle zone più elevate delle catene montuose.

Le precipitazioni sono abbondanti rispetto alle medie nazionali e si collocano intorno ai 1500 mm. Ovviamente i massimi vengono registrati in corrispondenza delle cime più elevate, mentre nelle aree più basse i valori delle precipitazioni decrescono sensibilmente. La caratterizzazione dell’area come temperata è confermata anche dall’assenza di aridità estiva, tipica del clima mediterraneo.

Per quanto riguarda la litologia, prevalgono i calcari compatti (calcari dolomitici e travertini) alle quote più elevate, i calcari marnosi e le arenarie nella fascia collinare e la formazioni argillose nel fondovalle.

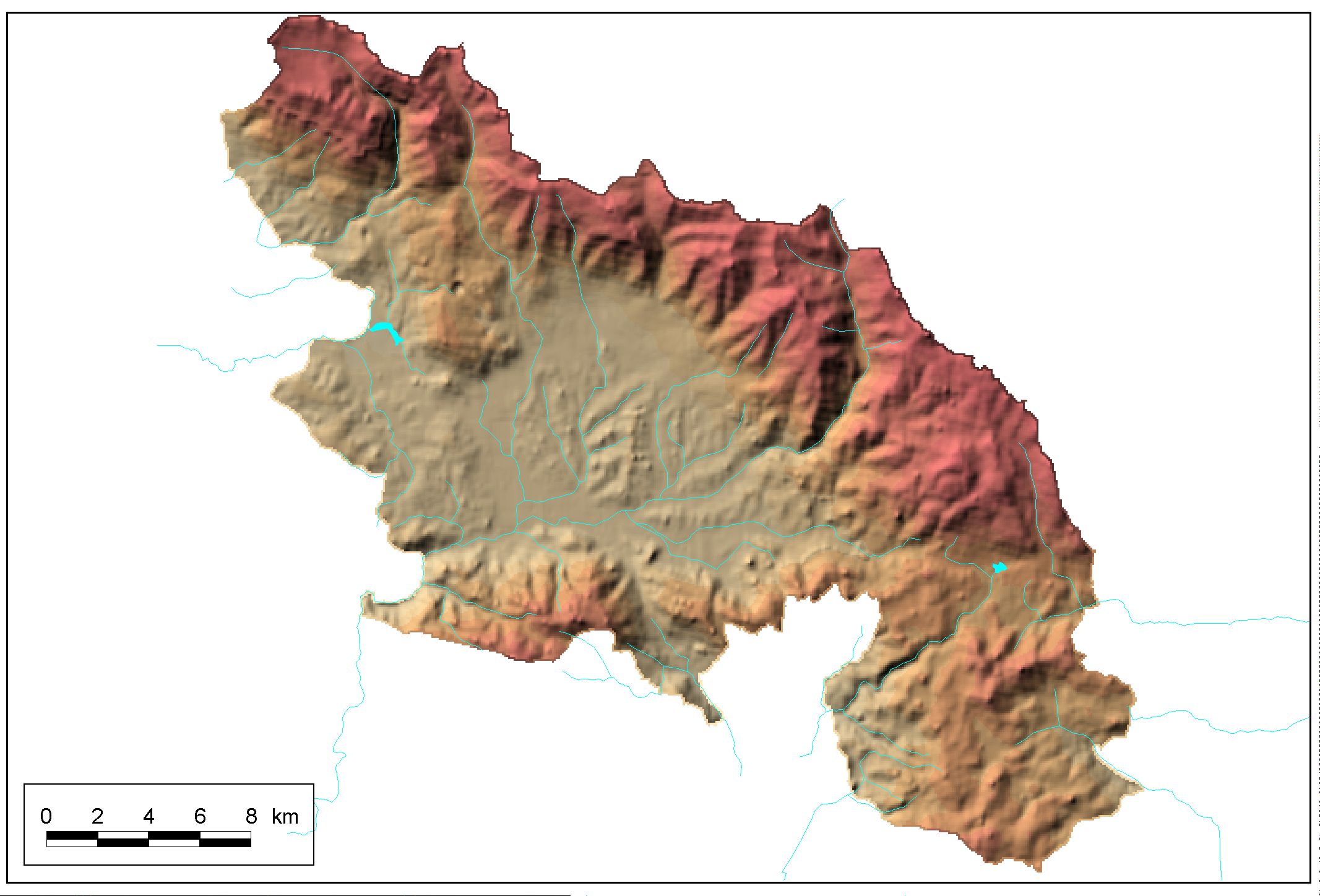

Il territorio è caratterizzato dai piani collinare e montano, con un’ orografia relativamente complessa ed articolata. Le quote minime si hanno in corrispondenza della conca di Cassino con circa 180 m slm, all’altro estremo si colloca la catena dei Monti della Meta, culminante nel Monte Petroso con i suoi 2247 m slm. La parte orientale dell’area, in corrispondenza con il confine della Provincia, è caratterizzata da una continuità di rilievi, questi sono costituiti dalle Mainarde, dai Monti della Meta e poi verso nord dai Monti Tranquillo e Cornacchia. Questa catena posta lungo la dorsale appenninica si mantiene sempre intorno alla quota di 2000 m slm, con il punto più basso in corrispondenza del valico di Forca d’Acero (1535 m) (Figura 2).

Figura 2 – Carta dei rilievi, sono inoltre riportati i principali corsi d’acqua.

Se si eccettuano i due corsi d’acqua del Rio Chiaro e la Rava che interessano solo marginalmente il territorio della Comunità Montana e costituiscono degli affluenti del fiume Volturno, i rimanenti corsi d’acqua dell’area sono affluenti del fiume Liri. Nell’ambito del bacino idrografico principale del Liri si possono individuare da nord a sud tre bacini distinti: la piana di Sora con il torrente Lacerno e il fiume Fibreno, la Valle di Comino con il fiume Melfa e i suoi affluenti, la piana di Cassino con il fiume Rapido.

Per contro la presenza di bacini lacustri non risulta particolarmente rilevante dal punto di vista dell’estensione (meno di 100 ettari in totale). Il lago di Posta Fibreno rappresenta l’unico lago naturale del territorio, si tratta di un piccolo bacino alimentato da uno dei maggiori sistemi di risorgive dell’Appennino centrale. Il lago ha una notevole rilevanza da un punto di vista faunistico e naturalistico in genere ed è per tale motivo inserito nel sistema delle riserve naturali regionali. Gli altri tre laghi presenti sul territorio (lago di Cardito, lago di Grotta Campanaro, lago di Valle Luce) sono artificiali, costruiti nella prima metà del secolo scorso per scopi idroelettrici. Essi hanno dimensioni limitate e soprattutto presentano pochi elementi di interesse da un punto di vista naturalistico.

Uso del suolo

Allo scopo di valutare l’importanza in termini di superficie delle diverse tipologie di vegetazione e di utilizzo del territorio è stato fatto riferimento alla carta di uso del suolo prodotta a livello europeo con il progetto Corine. Si tratta di una carta ricavata in scala 1:100.000 a partire dall’interpretazione delle bande 3, 4 e 5 del satellite Landsat.

Nuovamente appare evidente il notevole indice di naturalità del territorio della Comunità montana, infatti oltre due terzi dell’area sono caratterizzati da vegetazione naturale. Il terzo restante è quasi integralmente occupato da terreno agricolo e solo in misura irrilevante da aree urbane, anche se nelle aree agricole di bassa quota è da segnalare un’urbanizzazione diffusa (Figura 3).

Fra le aree naturali spicca la presenza di boschi (41%), fra questi dominano le latifoglie, mentre solo alcune aree sono interessate da boschi misti o di conifere, spesso di impianto. Alle aree tipicamente boschive si aggiungono vaste aree caratterizzate da cespugli o da vegetazione arbustiva in evoluzione verso la formazione di nuovi boschi. Questo fenomeno è largamente diffuso in tutto l’Appennino e consegue da una notevole riduzione dell’attività agricola nella aree marginali che prosegue ormai da oltre 50 anni.

Le zone aperte costituiscono circa il 22%, nelle aree meno elevate si tratta di pascoli, ma il contributo maggiore è dato sicuramente dalle aree a vegetazione rada, ossia le praterie poste in quota, spesso inframmezzate da affioramenti litoidi più o meno estesi. Proprio nelle aree sommitali sono presenti anche suoli nudi per un estensione di circa il 4%. Un dettaglio dell’estensione delle diverse categorie di uso del suolo identificate sulla carta di uso del suolo è presentato nella tabella 1, che riporta sia le superfici, sia la loro estensione percentuale.

Figura 3 – Carta di uso del suolo Corine.

|

CATEGORIA DI USO DEL SUOLO |

Sup (ha) |

Sup (%) |

|

Tessuto urbano discontinuo |

358 |

0,6% |

|

Aree industriali o commerciali |

2 |

0,0% |

|

Aree estrattive e cantieri |

67 |

0,1% |

|

Seminativi in aree non irrigue |

4625 |

7,9% |

|

Oliveti |

2218 |

3,8% |

|

Sistemi colturali e particellari complessi |

1986 |

3,4% |

|

Colture agrarie con presenza di spazi naturali |

9583 |

16,4% |

|

Boschi di latifoglie |

21377 |

36,6% |

|

Boschi di conifere |

604 |

1,0% |

|

Boschi misti |

2275 |

3,9% |

|

Aree a pascolo naturale e praterie di alta quota |

3796 |

6,5% |

|

Brughiere e cespuglietti |

444 |

0,8% |

|

Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione |

2399 |

4,1% |

|

Greti di torrenti |

162 |

0,3% |

|

Rocce nude, falesie, rupi ed affioramenti |

1857 |

3,2% |

|

Aree con vegetazione rada |

6550 |

11,2% |

|

Aree percorse da incendi |

24 |

0,0% |

|

Zone umide |

116 |

0,2% |

|

Bacini di acqua |

39 |

0,1% |

|

|

58482 |

100,0% |

Tabella 1 – Categorie di uso del suolo Corine, con estensione e percentuale.

Inquadramento vegetazionale e fitosociologico

La vegetazione nel territorio della Comunità Montana Valle di Comino si distribuisce prevalentemente in quattro fasce bioclimatiche, che si susseguono lungo il gradiente altitudinale.

La fascia mediterranea, caratterizzata dalla lecceta (Orno-Quercetum ilicis), è in realtà molto ristretta o quasi assente, limitata ad alcune zone maggiormente assolate, in esposizione meridionale, su substrato marnoso-arenaceo, come ad esempio alcuni tratti esposti a sud delle pendici che delimitano il bacino del Lago di Posta Fibreno.

La fascia sannitica, invece, è molto più diffusa: occupa i pendii compresi tra i 600 e i 1200 m s.l.m. ed è costituita da un bosco misto caducifoglio a dominanza di carpino nero (Ostrya carpinifolia) ed orniello (Fraxinus ornus), inquadrabile nell’associazione del Melitti-Ostrietum. Altre specie arboree presenti in questa fascia vegetazionale sono la roverella (Quercus pubescens), il cerro (Quercus cerris), l’acero italico (Acer obtusatum) e l’acero campestre (Acer campestre). Il carpino bianco (Carpinus betulus), invece, tende a formare, in alcuni casi, delle boscaglie igrofile lungo le rive dei fiumi (come il Melfa, ad es.), mentre limitati aggruppamenti a carpino orientale (Carpinus orientalis) si riscontrano nella zona di Picinisco. In questa fascia bioclimatica, infine, si trovano anche i castagneti, come quelli rinvenibili presso gli abitati di S.Gennaro e di Casale.

Va detto, comunque, che il bosco misto caducifoglio è la formazione forestale più intensamente colpita dallo sfruttamento antropico che ne ha determinato la riduzione della copertura arborea fino a valori del 30% e, in molti casi, la totale scomparsa. Le aree disboscate sono attualmente occupate da colture agrarie o da praterie aride fisionomicamente dominate dalla graminacea Bromus erectus (il forasacco).

Nella fascia subatlantica, tra i 1200 e i 1900 metri di quota, la faggeta (Polysticho-Fagetum) domina incontrastata il paesaggio vegetale. In essa, oltre al faggio (Fagus sylvatica), sono frequenti altre specie arboree, quali l’acero di monte (Acer pseudoplatanus), l’acero italico (Acer obtusatum), il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) e il sorbo montano (Sorbus aria). Nelle radure della faggeta si sviluppano delle praterie mesofile piuttosto circoscritte, caratterizzate dalla presenza di un’altra graminacea, il palèo comune (Brachypodium pinnatum).

Oltre il limite del bosco, dai 1900 metri in su, si estende la fascia mediterraneo-altomontana, dove la vegetazione climax è rappresentata dalle praterie di altitudine a Sesleria tenuifolia: si tratta di ampi pascoli con una struttura discontinua, spesso gradinata, costituiti prevalentemente da graminacee (come la Sesleria tenuifolia appunto), cyperacee (come la Carex kitaibeliana) e leguminose (quali l’Anthyllis montana e l’Anthyllis vulneraria). In questa fascia si trovano anche i pulvini di ginepro nano (Juniperus nana): una specie artico-alpina con distribuzione relitta, ovverosia ampiamente diffusa durante le glaciazioni e successivamente rimasta isolata, fino ai giorni nostri, sulle zone montuose cacuminali.

Inquadramento faunistico

Aspetti generali

Per la notevole varietà di ambienti presenti e per la diffusa naturalità dell’area il numero di specie animali presenti è estremamente elevato, e tale da non rendere né possibile né significativo un elenco esaustivo. Per evidenti motivi di maggiore impatto sulle attività antropiche e di una maggior facilità di identificazione i vertebrati sono maggiormente investigati rispetto agli invertebrati, e anche fra questi sono più abbondanti gli studi su alcune famiglie di insetti, mentre è estremamente difficile tracciare un quadro per tutti gli altri taxa animali. A grandi linee, per i soli vertebrati si può indicare in 50 il numero di specie di mammiferi, in 200 il numero di specie di uccelli, in 40 il numero di specie fra pesci, anfibi e rettili.

Con una delimitazione che in larga misura riprende quella accennata per l’inquadramento vegetazionale, anche per la fauna si possono individuare quattro settori che differiscono fra loro per le specie animali presenti e per il diverso stato di conservazione delle stesse.

Il settore più ricco di specie, sia in termini numerici che per l’importanza in termini di conservazione della fauna e dell’ecosistema, è sicuramente rappresentato dalla catena di rilievi posta nella porzione nord-orientale, coincidente in larga misura con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e con la fascia di preparco. In questo settore sono presenti numerose specie altrimenti assenti o rare, non solo nella Comunità Montana ma in tutto l’Appennino centrale.

Un secondo settore è costituito dai rilievi posti nella porzione meridionale della Comunità Montana, si tratta di monti compresi fra i 1000 e i 1400 m (Monte Obachelle, Monte Prato, Monte Bianco). Questo settore, staccato dalla catena principale, è caratterizzato da una più ampia la copertura boschiva e minore l’estensione dei pascoli e dei prati sommitali, per effetto delle quote meno elevate. Pur essendo interessato da una fauna in certa misura simile, sia il numero di specie presenti che la loro consistenza numerica risulta inferiore rispetto al primo settore, in buona misure per effetto di un maggior disturbo antropico (pascolo, tagli boschivi, coltivazione in aree marginali, attività venatoria) e di un minor livello di tutela.

Il terzo settore è rappresentato dalle aree meno elevate e generalmente caratterizzate dal massimo livello di antropizzazione. Qua si concentrano tutti i centri abitati e la maggior parte dell’attività agricola, fatta eccezione per il pascolo del bestiame che in estate incide in misura considerevole sui primi due settori citati. Il maggior disturbo arrecato dall’uomo ha ridotto la presenza della fauna selvatica, relegata generalmente ad aree marginali come boschetti, vegetazione ripariale dei diversi corsi d’acqua, siepi, e incolti.

Si distingue nettamente da resto dell’area la fauna, e in particolare per l’avifauna, presente nella Riserva Naturale Regionale di Posta Fibreno. La particolarità dell’ambiente, caratterizzato dal maggior corpo idrico della zona e da un esteso canneto, entrambi tutelati almeno in parte dall’esistenza dell’area protetta, consentono la presenza di una cospicua comunità ornitica, sia stanziale che migratoria.

Elenco delle principali specie presenti

Il seguente elenco non può assolutamente considerarsi esaustivo e cerca di presentare solamente le specie di maggior rilievo, in primo luogo i vertebrati e secondariamente le specie che rivestono una maggiore importanza per la conservazione della biodiversità, sia per la loro rarità, che per la loro caratteristica di specie endemiche ad aree più o meno ristrette dell’Italia centro meridionale. Fra tutte spiccano il camoscio appenninico e l’orso bruno marsicano, che rappresentano del le specie simbolo per l’intera area.

Insetti:

Callimorpha quadripuncatata

Melanargia arge

Crostacei:

(granchio di fiume)

Austropotamobius pallipes (gambero di fiume)

Pesci:

Lampetra planeri (lampreda)

Salmo macrostigma (trota macrostigma)

Salmo trutta fario (trota fario)

Barbus plebejus (barbo)

Leuciscus souffia (vairone)

(spinarello)

Alburnus albidus (alborella)

(anguilla)

(tinca)

(carassio dorato)

(carpa)

Anfibi:

Salamandrina terdigitata (salamandrina dagli occhiali)

Triturus carnifex (tritone crestato)

Rana dalmatina (rana agile)

Rana lessonae (rana di lessone)

Rana italica (rana appenninica)

Bufo bufo (rospo comune)

Rettili:

Lacerta muralis (lucertola)

Lacerta sicula (lucertola)

Lacerta viridis (ramarro)

Anguis fragilis (orbettino)

Coluber viridiflavus (biacco)

Coronella austriaca (colubro liscio)

Elaphe longissima (saettone)

Natrix natrix (biscia)

Natrix tessellata (biscia d’acqua)

Vipera aspis (vipera comune)

Vipera ursinii (vipera orsini)

Uccelli:

Aquila chrysaëtos (aquila reale)

Buteo buteo (poiana)

Accipiter gentilis (astore)

Accipiter nisus (sparviero)

Milvus migrans (nibbio bruno)

Falco tinnunculus (gheppio)

Falco peregrinus (falco pellegrino)

(falco di palude)

Athene noctua (civetta)

Strix aluco (allocco)

Tyto alba (barbagianni)

Asio otus (gufo comune)

Garrulus glandarius (ghiandaia)

Parus major (cinciallegra)

Columba palumbus (colombaccio)

Picus virdis (picchio verde)

Upupa epops (upupa)

Dendrocopos major (picchio rosso maggiore)

Cinclus cinclus (merlo acquaiolo)

Motacilla cinerea (ballerina gialla)

Anas platyrrhynchos (germano reale)

Rallus acquaticus (porciglione)

Gallinula chloropus (gallinella d'acqua)

Ixobrychus minutus (tarabusino)

Acrocephalus scirpaceus (cannaiola)

Acrocephalus schoenobaens (forapaglie)

Remiz pendulinus (pendolino)

Cisticula juncidis (beccamoschino)

Emberiza schoeniclus (migliarino di palude)

Cettia cetti (usignolo di fiume)

Egretta garzetta (garzetta)

Tachybaptus ruficollis (tuffetto)

Nycticorax nycticorax (nitticora)

Aythya ferina (moriglione)

Fulica atra (folaga)

Alcedo atthis (martin pescatore)

Vanellus vanellus (pavoncella)

Philomacus pugnax (combattente)

Gallinago gallinago (beccaccino)

Scolopax rusticola (beccaccia)

Gallinago media (croccolone)

Actitis hypoleucus (piro piro piccolo)

Ardea cinerea (airone cenerino)

Pyrrhocorax graculus (gracchio alpino)

Pyrrhocorax pyrrhocorax (gracchio corallino)

Montifringilla nivalis (fringuello alpino)

Oenanthe oenanthe (culbianco)

Phoenicurus ochruros (codirosso spazzacamino)

Alectoris graeca (coturnice)

Lullula arborea (tottavilla)

Anthus campestris (calandro)

Mammiferi:

Erinaceus europaeus (riccio)

Talpa romana (talpa romana)

Glis glis (ghiro)

Muscardinus avellanarius (moscardino)

Microtus nivalis (arvicola delle nevi)

Sciurus vulgaris (scoiattolo)

Myocastos coypus (nutria)

Lepus corsicanus (lepre appenninica)

Lepus europaeus (lepre comune)

Meles meles (tasso)

Martes martes (martora)

Martes foina (faina)

Mustela putorius (puzzola)

Mustela nivalis (donnola)

Vulpes vulpes (volpe)

Canis lupus (lupo)

Ursus arctos (orso)

Felis silvestris (gatto selvatico)

Sus scrofa (cinghiale)

Capreolus capreolus (capriolo)

Cervus elaphus (cervo)

Rupicapra pyrenaica ornata (camoscio appenninico)

Cenni sulle specie principali

L’aquila risulta presente in maniera stabile con almeno una coppia che occupa una territorio a cavallo fra Lazio e Abruzzo, a questa coppia se ne aggiungono altre sui rilievi contigui e spesso anche individui giovanili e erratici. L’apparente bassa densità è perfettamente in linea con la biologia di una predatore al termine della catena alimentare, che necessità di un territorio estremamente vasto per ogni coppia.

Alla stregua di quanto sta avvenendo in tutto l’Appennino centrale, Il capriolo ed il cervo stanno facendo la loro comparsa sul territorio negli ultimi anni. L’espansione di queste due specie è frutto di varie immissioni realizzate nei passati decenni, di un maggiore rispetto da parte dell’uomo, di una diminuita pressione venatoria, ma soprattutto della generalizzata riduzione dell’attività agricola in aree marginali. Nello specifico per quest’area si tratta di caprioli e cervi provenienti dai nuclei reintrodotti tra il 1970 e il 1976 nella parte abruzzese del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Per il capriolo il parco stima una consistenza di oltre 400 capi, di questi solo una piccola parte frequenta sporadicamente il versante laziale. La consistenza del cervo è leggermente maggiore e probabilmente superiore ai 600 capi, le tipiche migrazioni stagionali della specie fanno sì che la presenza sul versante laziale vari nel corso dell’anno pur rimanendo sempre modesta. Nel prossimo futuro è probabile che la presenza di entrambe le specie aumenti ulteriormente, così come è già avvenuto in altri settori dell’Appennino settentrionale e centrale, infatti le caratteristiche ambientali dell’area sono infatti tali da consentire un’abbondante presenza di entrambe le specie. Per contro l’attuale espansione risulta seriamente limitata da due forti elementi di disturbo, il bracconaggio ed il randagismo canino; questi due fattori limitanti sono in grado di bloccare l’espansione della specie e se non adeguatamente controllati anche di causare nuovamente l’estinzione locale di capriolo e cervo. Riuscendo a controllare il fenomeno del bracconaggio e del randagismo canino, il capriolo ed il cervo potranno costituire un elemento di pregio della fauna locale, con notevole importanza per l’ambiente della Comunità Montana. Infatti si tratta di specie molto apprezzate e facilmente percepibili da turisti interessati all’ambiente, allo stesso tempo nel caso di una buona consistenza il capriolo ed il cervo possono tranquillamente sostenere il prelievo venatorio senza alcun danno per la specie. A questo proposito si consideri che in aree alpine dove la specie è stabilmente presente ad elevata densità, entrambe le specie sono in grado di sostenere senza conseguenze una prelievo venatorio intorno al 20%.

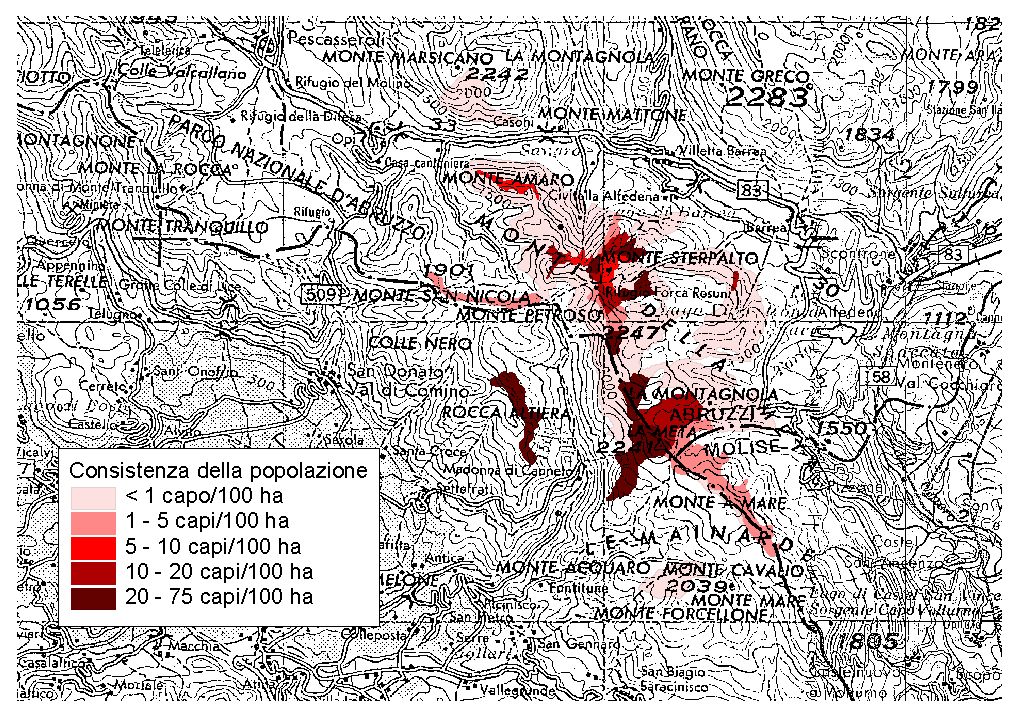

Il camoscio appenninico rappresenta un importante endemismo della fauna italiana e la sua ridotta consistenza ne fa una specie minacciata e di particolare pregio conservazionistico. Allo stato attuale esistono tre nuclei distinti della specie: sul Gran Sasso e sulla Maiella sono presenti due piccole popolazioni originate per immissione dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, mentre nel parco vive la popolazione originale e di gran lunga più consistente. I censimenti che vengono condotti due volte all’anno indicano la presenza di circa 600 capi, di questi circa 50 frequentano la porzione laziale del parco. Alcuni individui vivono stabilmente intorno a Rocca Altiera e sulle cime delle Mainarde, mentre una parte consistente della popolazione abruzzese, che vive lungo la cresta tra il monte Petroso e il Monte Meta si spinge saltuariamente nelle parti più elevate della Val Canneto, nel territorio della Comunità Montana (Figura 4). La popolazione di camoscio appenninico è in costante crescita, anche se il tasso d’incremento appare inspiegabilmente basso. Per quanto le cause non sono dimostrate, appare estremamente probabile che, come per il capriolo ed il cervo, anche per il camoscio appenninico i principali fattori limitanti rispetto all’espansione siano costituiti dal randagismo canino, ma soprattutto dal bracconaggio. In questa situazione, e maggiormente se si dovesse riuscire a contenere i citati fenomeni, si può ipotizzare una ulteriore espansione della specie in territorio laziale, anche se le caratteristiche ambientali sono tali da consentire solamente una limitata espansione della popolazione.

Il lupo è sicuramente presente nell’area, anche se la particolare biologia della specie e la notevole dimensione degli areali di ogni branco fanno sì che non sia possibile stabilire con esattezza il numero di individui. In Italia ogni branco è costituito tipicamente da una coppia e dai suoi piccoli. Per quanto la situazione risulta estremamente dinamica e spesso influenzata da fenomeni di bracconaggio, si può supporre che almeno due branchi incidano parzialmente sulle parti più elevate del territorio della Comunità Montana.

L’orso costituisce probabilmente la specie più minacciata fra quelle presenti nell’area. In tutta l’Italia centrale sopravvivono solamente alcune decine di individui della sottospecie endemica orso bruno marsicano. Di questi pochi individui alcuni frequentano stabilmente il versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e del preparco. Nell’area sono note numerose tane in cui l’orso va in letargo e numerosi segni indicano una presenza che occasionalmente arriva anche a quote relativamente basse.

Figura 4 – Distribuzione e densità del camoscio nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (tratto dal piano d’azione per il camoscio appenninico Pedrotti et al. 2001).

Aspetti gestionali

Il randagismo canino

Come già accennato nei paragrafi precedenti, un elemento di enorme rilievo per la fauna selvatica e quindi per l’integrità di tutto il sistema naturale della Comunità Montana è costituito dal randagismo canino. In gran parte d’Italia e in maniera particolare nella porzione appenninica dell’Italia centromeridionale il randagismo canino costituisce uno fra i maggiori ostacoli per una forte ripresa delle popolazioni di fauna selvatica.

Per quanto il fenomeno sia presente in tutta Italia, nelle zone rurali della fascia appenninica esso si presenta con la massima evidenza ed è estremamente diffusa la presenza di cani padronali liberi di allontanarsi per periodi di tempo più o meno lunghi, spesso con lo stimolo della ricerca di una integrazione alimentare. Il fatto che questo fenomeno venga nella maggior parte dei casi tollerato, o addirittura considerato normale, comporta l’esistenza di un inesauribile bacino di cani potenzialmente randagi. In base a studi di settore non è possibile tracciare un confine netto fra i cani padronali liberi di vagare sul territorio, i cani randagi, i cani inselvatichiti.

Proprio fra i contadini e i pastori è maggiore la tendenza a possedere un buon numero di cani e di esercitare un controllo limitato sulle loro attività e sui loro movimenti. Fra questi cani è massima la probabilità che alcuni si allontanino dal controllo dell’uomo e diventino progressivamente randagi e poi inselvatichiti.

In base a stime recenti il numero di cani vaganti nelle aree rurali italiane si aggira intorno a 1.200.000 individui (Genovesi e Dupré, 2000), inoltre lavori condotti sia in Italia che all’estero dimostrano come questi cani esercitano un’attiva ed efficace predazione sulla fauna sia selvatica che domestica. A questo scopo è utile pensare che i lupi in Italia sono meno di 1000 e quindi oltre mille volte meno numerosi dei cani vaganti; pur assumendo una maggiore tendenza alla predazione da parte del lupo è facile ricavare come il numero di animali predati dai cani è probabilmente enormemente maggiore rispetto a quello predato dai lupi.

La presenza di cani vaganti e in ultima analisi lo scarso controllo esercitato dai padroni sui propri cani è, insieme ad una forte pratica venatoria, uno dei principali fattori per la scarsità di fauna selvatica in aree come la Comunità Montana. Questo fatto ha gravi ripercussioni sulla conservazione del patrimonio ambientale e sulla conservazione della biodiversità presente nell’area, ma allo stesso tempo produce danni diretti all’allevamento e nuoce alla possibilità di prelievo venatorio nelle aree in cui questo è consentito.

La nutria (Myocastor coypus)

La nutria costituisce un problema estremamente circoscritto e localizzato nell’ambito della Comunità Montana, tuttavia essa rappresenta una seria minaccia per l’ecosistema del lago di Posta Fibreno. La nutria è ormai largamente diffusa in Italia, con popolazioni originate da numerosi rilasci volontari e non di nutrie tenute in cattività. Questo roditore si è perfettamente adattato agli ambienti umidi italiani, dove si riproduce facilmente e non ha praticamente nemici naturali.

Per quanto venga spesso visto come un simpatico frequentatore dei corsi d’acqua e dei laghi italiani, si tratta di una specie che sta arrecando ingenti danni al patrimonio faunistico nazionale, alle produzioni agricole e recentemente è risultato costituire una minaccia grave anche per la tenuta degli argini dei fiumi.

Al lago di Posta Fibreno, così come in molte altre aree umide italiane, la nutria danneggia le colture circostanti ma soprattutto preda attivamente i nidi di tutte le specie ornitiche che si concentrano in queste zone. In Italia centrale mancano per ora valutazioni precise, tuttavia in alcune aree umide del bacino del Po sono state attentamente documentate la scomparsa di alcune specie di uccelli nidificanti e la riduzione di numerose altre.

Un rigoroso progetto di eradicazione della nutria dal lago di Posta Fibreno e dal torrente Fibreno sarebbe estremamente utile per garantire la protezione delle specie di uccelli per cui la riserva è stata istituita. Un progetto di eradicazione potrebbe essere realizzato alla stregua degli interventi già da tempo in corso in altre province italiane, prevalentemente nel nord Italia. Il relativo isolamento della Riserva naturale rispetto alla rete idrografica nazionale costituisce inoltre un elemento di notevole importanza per rendere più facile e meno dispendioso un programma di controllo ed eradicazione della nutria.

È importante ricordare che il Ministero ha fatto l’anno scorso redigere all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica un documento contenente le "Linee guida per la gestione della nutria", in tale documento si riporta chiaramente l’esigenza di eradicare la specie dall’Italia e in particolare dalle regioni centro-meridionali in cui la diffusione risulta per ora meno drammatica.

Le aree faunistiche

Le aree faunistiche sono dei recinti in cui vengono allevati in una condizione di semicattività animali selvatici appartenenti generalmente a specie più o meno rare della fauna locale. Pur riconoscendo la spinta positiva e l’intenzione di favorire la conservazione delle specie allevate da parte di chi propone queste opere (fra gli altri il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), è necessario evidenziare alcuni aspetti che riducono fortemente la valenza positiva e forse possono anche arrivare a far considerare dannoso questo tipo di intervento.

Strettamente dal punto di vista della conservazione della specie per cui si costruisce un’area faunistica l’intervento è utile solo in rarissimi casi (sicuramente non per specie anche minacciate come il camoscio appenninico) (INFS, Ministero dell’Ambiente, 2001) e comunque in questi casi si tratta di realizzare strutture che richiedono un impegno economico notevole. Gli animali allevati nelle aree faunistiche spesso non sono più adatti a essere liberati in natura e pertanto si ottiene uno scarso valore di conservazione diretta. Spesso si citano funzioni di ricerca scientifica a cui tali centri possono servire, tuttavia lo stato di cattività degli animali altera quasi tutti i risultati che si possono ottenere.

La funzione educativa esercitata da tali strutture è da ritenere non ottimale e comunque non appropriata in un rapporto costi-benefici; infatti si tende a insegnare una fruizione troppo facile e "consumistica" della fauna selvatica, la valenza educativa delle aree faunistiche non supera di molto quella di un buon centro visita ma allo stesso tempo essa ha costi di gestione molto superiori rispetto al centro visita.

In ultima analisi le motivazioni che possono spingere alla creazione di aree faunistiche sono in parte una funzione educativa e in parte un indotto economico derivante dalla frequentazione turistica. A questo punto è necessario chiarire che costruire, ma soprattutto gestire, un’area faunistica comporta delle spese notevoli e permanenti nel tempo, tali da rendere difficile un ritorno economico sufficiente attraverso l’indotto turistico. Le spese possono essere ridotte solo sacrificando la qualità di vita degli animali e di conseguenza rischiandone la morte per zoonosi e parassitosi, chiaramente una gestione non ottimale inficia anche il valore educativo dell’area.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che la creazione di aree faunistiche nella Comunità Montana deve essere attentamente vagliata e in ogni caso deve restare un’azione isolata da realizzare solo alla luce di un attento studio, con il supporto del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ma soprattutto con la garanzia (economica e di competenze) di poter costruire un’area faunistica e non il recinto di uno zoo.

La zootecnia alternativa

È necessario evidenziare alcune problematiche relative alla zootecnia alternativa, per quanto questa sembri un approccio alternativo e sostenibile alla zootecnia classica.

A livello mondiale non sembrano esserci per ora esperienze economicamente vantaggiose di zootecnia a fini alimentari praticata con animali selvatici, l’unica eccezione essendo rappresentata dagli allevamenti di cervi in Nuova Zelanda, dove peraltro si lavora su superficie immense.

L’allevamento di fauna selvatica (lepri, starne, fagiani, ecc.) costituisce un’attività redditizia solamente quanto viene praticata con scopo di ripopolamento o di "pronta caccia" in aziende agri-turistico-venatorie. Purtroppo è stato scientificamente dimostrato numerosissime volte e da tutti gli studi condotti che il ripopolamento di animali ha un’efficacia minima o nulla. Gli animali rilasciati per scopo di ripopolamento sono soggetti ad una mortalità elevatissima nelle prime settimane dal rilascio, per la lepre tale mortalità è generalmente compresa fra l’80 e il 100%. Dato che la quasi totalità dei ripopolamenti viene fatta a scopo venatorio consegue che quei pochissimi individui che sopravvivono alle prime settimane dal rilascio vengano poi uccisi dai cacciatori, rendendo inutile ed estremamente onerosa la pratica dei ripopolamenti.

Alla luce delle considerazioni precedenti si ritiene non opportuno incentivare gli allevamenti a scopo di ripopolamento, tuttavia nel caso che questi venissero realizzati è necessario porre estrema attenzione alle specie e sottospecie allevate. In molti casi gli allevamenti scelgono specie o sottospecie non italiane, in quanto risultano più resistenti o prolifiche. Il rilascio di questi animali costituisce quindi una minaccia per la sopravvivenza della fauna autoctona, in questo senso è esemplare quanto avviene regolarmente con la liberazione di coturnice "ciukar" (di provenienza asiatica) in aree frequentate dalla rara coturnice italiana (Alectoris graeca).

Aree protette e istituti di protezione

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

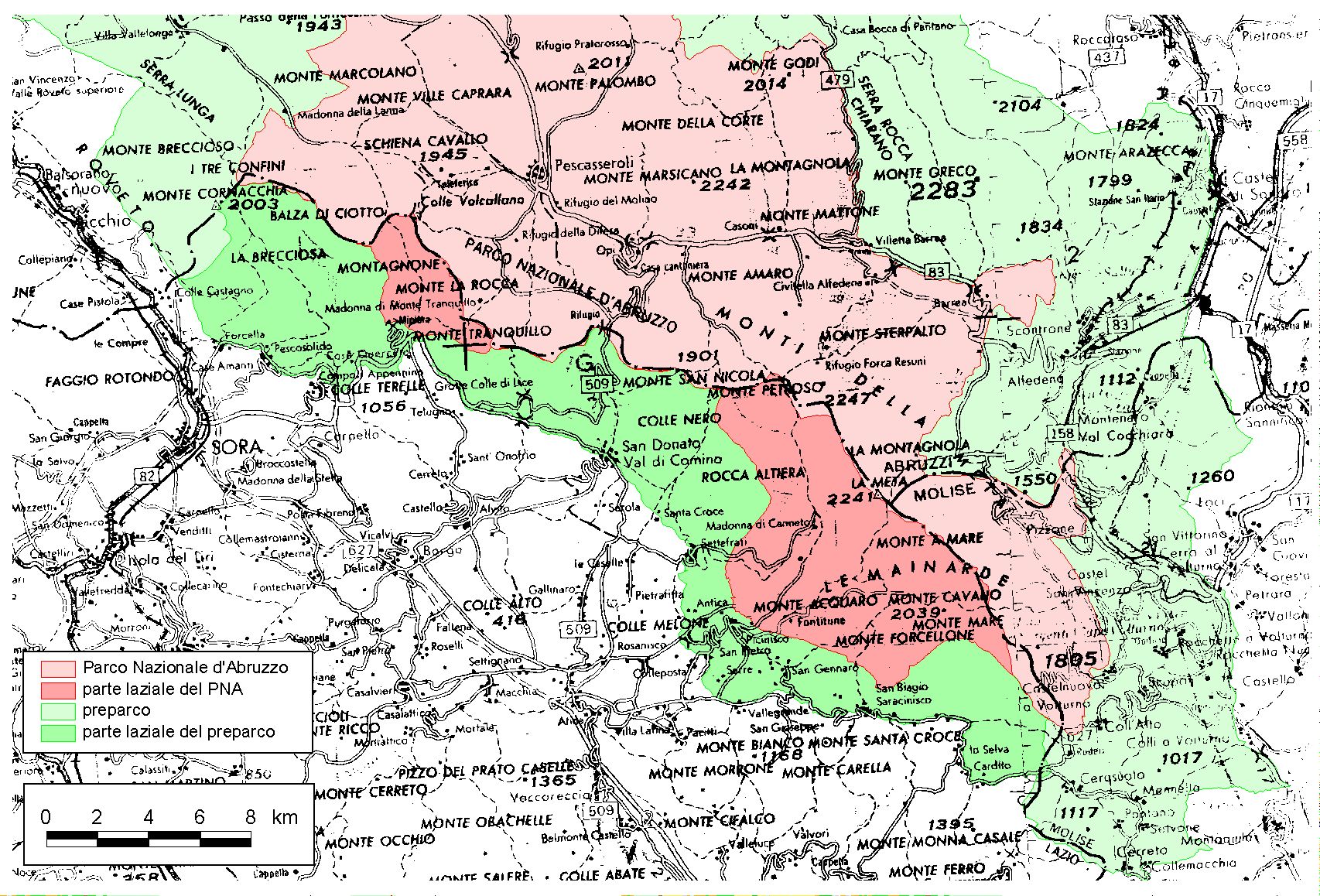

La principale area protetta presente nella Comunità Montana è sicuramente costituita dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il parco si estende su oltre 500 km2, anche se solo 81,3 km2 interessano la Provincia di Frosinone e in particolare il territorio della Comunità Montana. Per numerosi aspetti il parco costituisce un elemento di notevole importanza nel territorio della Comunità Montana, esso include buona parte delle aree di maggiore pregio naturalistico, influisce in larga misura sulle scelte di programmazione territoriale attraverso una storica e forte presenza da parte dell’amministrazione del parco, costituisce un importante elemento di attrazione turistica per tutta l’area. Il territorio interessato dal parco è costituito dalle porzioni più elevate della Comunità Montana, nella zona nord-orientale. Gli ambienti protetti sono pertanto strettamente montani, includendo prevalentemente le praterie al di sopra del limite della vegetazione arborea, rocce, macereti e la faggeta. Anche la fauna presente è quella tipica delle parti medio alte dell’Appennino centrale.

L’influenza del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sul territorio della comunità montana è ulteriormente accresciuto dall’esistenza di un’ampia fascia di preparco, che nel territorio frusinate si estende su una superficie di 137,3 km2, portando al 37% la porzione di territorio sottoposta a vincoli derivanti dalla presenza del parco nazionale. Per quanto le aree contigue definite dalla Legge quadro 394 del 1991 sui parchi non siano state in seguito definite e istituzionalizzate efficacemente è necessario rilevare che il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, unico fra i parchi nazionali, ha utilizzato questo istituto per definire il preparco. È stata così individuata una fascia di territorio circostante il parco stesso e contenente aree di estrema importanza per il notevole interesse naturalistico, per garantire una maggiore protezione al territorio del parco stesso e per consentire un passaggio graduale dal territorio protetto del parco al territorio libero da vincoli naturalistici e ambientali (Figura 5).

Figura 5 – Mappa della porzione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e della fascia di preparco ricadenti nella Provincia di Frosinone.

La Riserva Naturale Regionale di Posta Fibreno

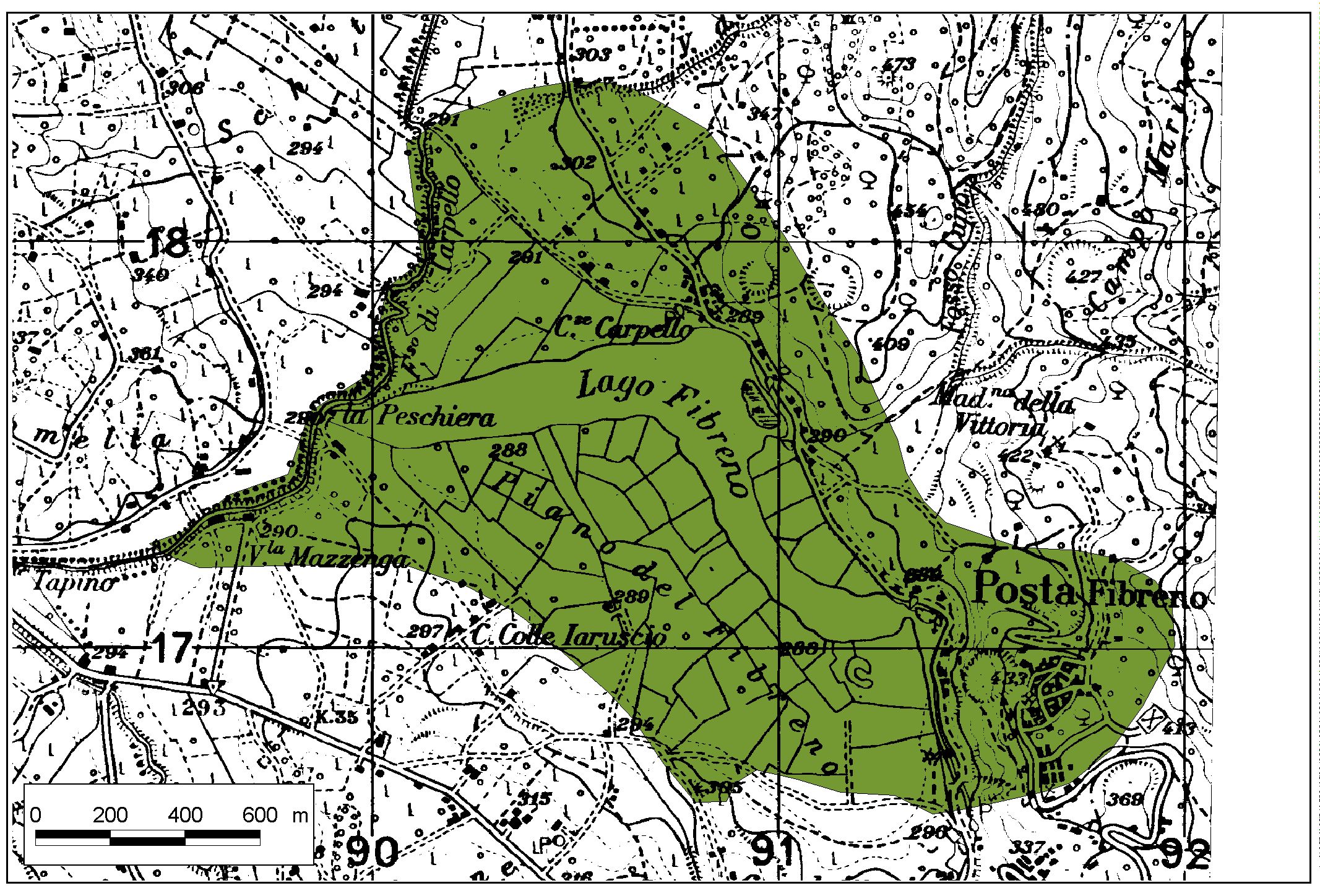

L’unica altra area ufficialmente iscritta al registro nazionale delle aree protette è costituita dalla Riserva Naturale Regionale di Posta Fibreno. Si tratta di un parco piccolo (219 ettari) ma di estremo interesse per la particolarità dell’habitat protetto e per la fauna ospitata. Si tratta di un piccolo lago naturale (circa 30 ettari), alimentato da un grosso complesso di risorgive, la cui portata media, fra le maggiori dell’Appennino centrale, è superiore a 8000 litri al secondo . Intorno, principalmente nella parte meridionale, si trova un’ampia zona umida che si estende in misura ben maggiore del lago. La zona umida è caratterizzata da canneto ed ospita numerose specie di uccelli acquatici, sia svernanti che nidificanti. Una particolarità del lago è costituita dalla presenza di una piccola isola galleggiante, un ammasso di vegetazione e materiale organico che si sposta in funzione del vento (Figura 6).

Figura 6 – Mappa della Riserva Naturale Regionale di Posta Fibreno.

Le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria

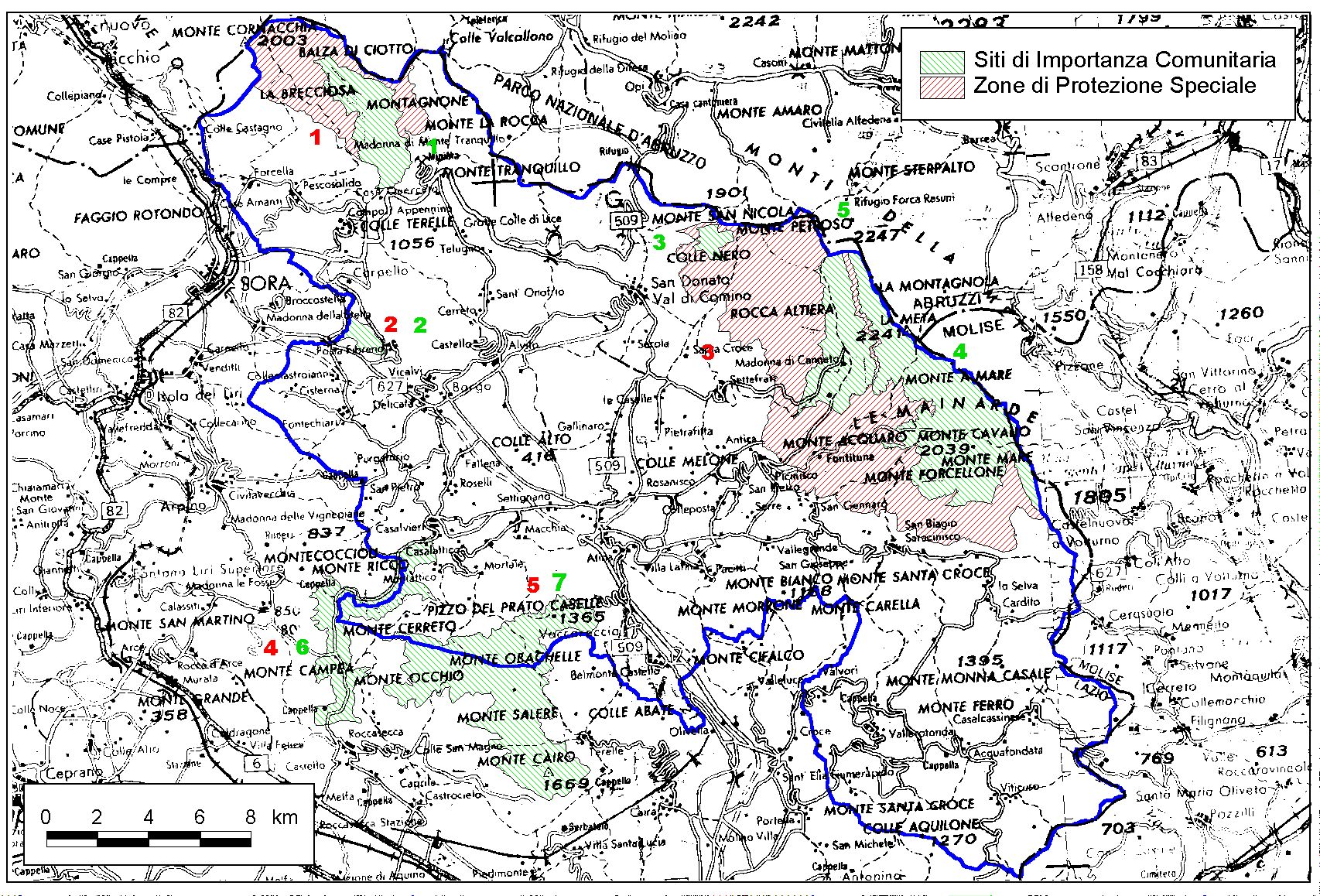

Accanto a queste aree protette è importante ricordare la presenza di 5 Zone di Protezione Speciale e di 7 Siti di Importanza Comunitaria (Tabella 2).

Le Zone di Protezione Speciale sono state designate dalle regioni sulla base della Direttiva comunitaria 79/409/CEE "Uccelli", mentre i Siti di Importanza Comunitaria sono stati proposti dalle regioni sulla base della Direttiva comunitaria 92/43/CEE "Habitat". A livello nazionale la normativa di recepimento di tali direttive è rappresentata rispettivamente dalla Legge 157 del 1992 e dal DPR 357 del 1997, recentemente aggiornato con in DPR 120 del 2003. In base alla normativa la Regione Lazio ha individuato i siti che attraverso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio sono stati notificati all’Unione Europea che li ha designati. Per le Zone di Protezione Speciale si tratta di aree già istituite, mentre per i Siti di Importanza Comunitaria si tratta di aree proposte e allo stato attuale al vaglio da parte di una commissione scientifica internazionale, per quanto sussista già un obbligo di tutela degli habitat e delle specie in essi presenti.

Le Zone di Protezione Speciale sono mirate principalmente alla tutela di specie ornitiche classificate come importanti dall’Unione Europea per il loro stato di conservazione, per la loro rarità, per la loro specificità, per la loro importanza nella conservazione della biodiversità. I Siti di Importanza Comunitaria intendono proteggere sia gli habitat che un lungo elenco di specie comprendente sia invertebrati che vertebrati, si tratta di habitat o specie che a livello europeo risultano particolarmente importanti, mal conservati, rari, minacciati o comunque rilevanti per la conservazione dell’ambiente. Chiaramente la tutela di un habitat ha ricadute positive sulle specie in esso rappresentate e viceversa la tutela di una specie non può prescindere dalla salvaguardia dell’habitat che lo ospita. Anche questo motivo in molti casi esiste una sovrapposizione più o meno ampia fra le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria (Figura 7).

|

Denominazione |

Codice |

Tipo |

Sup (ha) |

Percentuale entro la Comunità Montana |

|

Monte Cornacchia |

IT6050013 |

ZPS |

2261 |

100% |

|

Lago di Posta Fibreno |

IT6050015 |

ZPS |

143 |

100% |

|

Monti della Meta |

IT6050019 |

ZPS |

9301 |

100% |

|

Gole del Fiume Melfa |

IT6050027 |

ZPS |

1099 |

32% |

|

Massiccio del Monte Cairo |

IT6050028 |

ZPS |

2688 |

30% |

|

|

totale |

15493 |

83% |

|

|

Vallone Lacerno |

IT6050014 |

SIC |

827 |

100% |

|

Lago di Posta Fibreno |

IT6050015 |

SIC |

143 |

100% |

|

Pendici di Colle Nero |

IT6050017 |

SIC |

129 |

100% |

|

Cime Massiccio della Meta |

IT6050018 |

SIC |

2522 |

100% |

|

Val Canneto |

IT6050020 |

SIC |

992 |

100% |

|

Gole del Fiume Melfa |

IT6050027 |

SIC |

1099 |

32% |

|

Massiccio del Monte Cairo |

IT6050028 |

SIC |

2688 |

30% |

|

|

|

totale |

8402 |

68% |

Tabella 2 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sono riportati: la denominazione, il codice, il tipo di vincolo, la superficie complessiva e la percentuale ricadente nel territorio della Comunità Montana.

Dal confronto fra le figure 5, 6 e 7 appare evidente una notevole sovrapposizione spaziale fra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la Riserva Naturale Regionale di Posta Fibreno da una parte e le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria dall’altra.

Figura 7 – Mappa delle Zone di Protezione Speciale (i numeri rossi indicano: 1 - Monte Cornacchia, 2 - Lago di Posta Fibreno, 3 - Monti della Meta, 4 - Gole del Fiume Melfa – 5 - Massiccio del Monte Cairo) e dei Siti di Importanza Comunitaria (i numeri verdi indicano: 1 - Vallone Lacerno, 2 - Lago di Posta Fibreno, 3 - Pendici di Colle Nero, 4 - Cime Massiccio della Meta, 5 - Val Canneto, 6 - Gole del Fiume Melfa – 7 - Massiccio del Monte Cairo).

Nel complesso la superficie della Comunità Montana protetta da qualche forma di tutela ambientale è di 232 km2 e rappresenta il 40 % della superficie totale. È evidente quindi che la Comunità Montana si trova in una situazione assolutamente peculiare, per l’estensione del territorio di estrema importanza da un punto di vista naturalistico e ambientale. Questa situazione comporta alcuni vincoli derivanti dagli obblighi di tutela del patrimonio ambientale, costituisce tuttavia anche la maggiore ricchezza della Comunità Montana. Infatti proprio questa ricchezza di specie è alla base di un possibile sviluppo turistico più consapevole e sostenibile.